夜幕之下,一个未经备案的直播平台上,一场冠以"国际邀请赛"名号的电竞赛事正人气火爆。主播情绪激昂,观众疯狂刷屏礼物——参赛选手的真实身份却无人深究,赛事主办方更是迷雾重重。这类在监管灰色地带蓬勃滋生的"野鸡赛事"及其寄生平台,正编织着一张诱人又危险的网络,悄然侵蚀着体育竞技的根基与用户的权益。它们披着"草根狂欢"的外衣,内里却是规则缺失、风险丛生的混乱江湖。

隐秘的运作链条

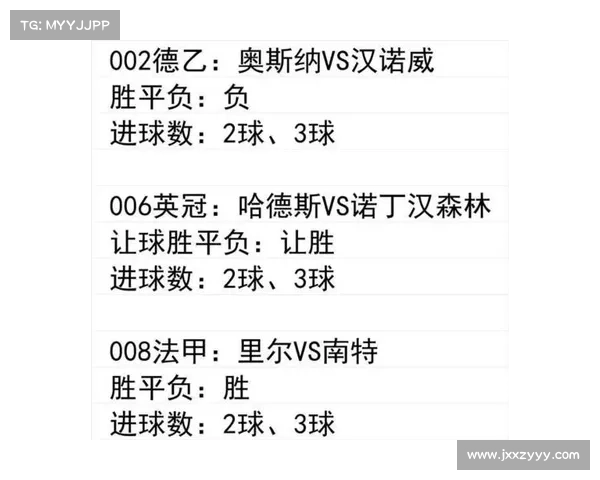

野鸡联赛的诞生往往起于微末。几个临时拼凑的"组委会",在社交媒体发布模糊的"英雄帖",再通过小型直播平台招募散兵游勇般的战队。平台运营者也非正规军,多为技术门槛较低的套壳应用或私人服务器搭建,隐匿于主流视野之外。其盈利模式核心在于流量收割:通过刻意制造低俗话题、虚假对战噱头吸引眼球,再利用密集植入的博彩广告、高额打赏抽成及隐秘的"外围"盘口疯狂变现。

这些平台的生存策略极具隐蔽性。它们常采用频繁更换域名、"借壳"正规小型赛事、甚至冒充授权方等方式躲避监管。技术手段上,服务器多设在境外,支付通道采用虚拟货币或第三方个人账户,资金流转极难追踪。一位潜伏调查的网络安全专家指出:"其组织架构如同网络传销,核心人员深藏幕后,中层代理负责拉客吸金,底层用户既是受害者,也可能在利益诱惑下成为新的扩散节点。" 北京某电竞酒店老板曾向记者透露,常有不明身份人员上门兜售"内部高赔率盘口",背后链接的正是这类野鸡直播平台。

监管与法律的真空

目前针对网络直播和民间赛事的具体法律法规存在明显滞后与模糊地带。体育赛事直播授权、数据使用规范、反赌反假标准等关键领域的细则缺失,让野鸡平台得以在夹缝中野蛮生长。对于赛事真实性的审核责任主体不明,版权保护在网络空间的执行也困难重重。

执法层面面临跨地域、虚拟化、证据链固化的现实困境。野鸡赛事组织者常利用远程协作、匿名身份和快速注销的特点逃避打击。地方监管部门资源有限,往往只能处理用户集中投诉的大案,难以形成常态化、系统性的治理网络。法学学者李明曾撰文强调:"治理野鸡赛事需打破部门壁垒,建立文体、网信、公安、金融等多部门协同监管机制,并推动《网络直播营销管理办法》等法规向赛事直播领域延伸适用。" 中国足协近年来多次发布声明,强调未经授权的赛事直播均属侵权,但执行效果仍待观察。

侵蚀体育的根基

野鸡赛事最直接的危害是对体育产业健康生态的系统性破坏。它们肆无忌惮地盗播正规赛事信号,侵占版权方合法收益;通过操纵赔率、安排假赛等手段污染竞技公平性,使体育精神荡然无存。长期浸淫其中的年轻选手,价值观极易扭曲,将投机取巧视为常态。

更深层次的危机在于对体育公信力的瓦解。当观众屡遭虚假宣传、注水比赛甚至资金诈骗的伤害,"信任危机"便如瘟疫般蔓延。知乎体育专栏作者"球场观察者"痛陈:"工体门口兜售的所谓‘内部票’,背后链接的野鸡直播页面,正在消费球迷最后的情感储备。一次受骗经历,足以让潜在观众永远远离赛场——无论是线上还是线下。" 虚假繁荣的表象下,是对体育市场根基的持续掏空。

用户的多重陷阱

参与野鸡赛事的用户,无异于踏入精心编织的陷阱网罗。财产风险首当其冲:充值资金可能因平台突然关停而血本无归,参与平台内嵌的非法博彩更是财务泥潭。更令人忧心的是信息安全黑洞——为注册或打赏提交的身份、银行卡、联系方式等敏感数据,极易被非法收集、转卖甚至用于精准诈骗。

身心健康亦受威胁。野鸡平台充斥擦边内容与虚假诱导,对青少年危害尤甚。中国青少年研究中心报告显示,缺乏监管的低质直播内容显著关联未成年人网络成瘾率上升。去年某地曾发生未成年人连续观看野鸡电竞赛直播48小时后突发心源性猝死的悲剧,涉事平台事后迅速注销,追责艰难。用户如同置身没有保护网的钢丝之上,每一步都可能坠入深渊。

海燕策略社区论坛登陆野鸡赛事直播平台及其催生的畸形联赛,是数字时代体育产业阴影中的毒之花。它们利用监管滞后与技术便利,构建起一条条隐匿的灰色利益链,其运作模式游走在违法边缘,对体育产业的版权秩序、竞技诚信构成严峻挑战,更将用户置于财产、信息乃至人身安全的巨大风险之中。

斩断这一链条,需法律利剑、技术高墙与全民意识的共同发力:立法层面亟待填补网络赛事直播、数据安全、反赌反假的专项法规空白,明确平台责任边界;监管执行必须打破壁垒,形成跨部门常态化联动监督与精准打击能力;行业层面需推动建立赛事认证与直播授权白名单,挤压野鸡平台生存空间;用户教育同样关键,亟待提升公众对虚假赛事与非法博彩的辨识力与抵抗力。只有各方协同作战,方能驱散阴霾,还体育直播一片清朗健康的天空,守护竞技体育的真正价值与用户的切身权益。